1177 werden die Herren von Vager mit den Brüdern Marquart und Hermann de Vageras erstmals als Dienstmannen des Erzbistums Salzburg genannt. Eine Burg – castrum Vager - erscheint 1211, als der Herzog von Österreich zugunsten von Erzbischof Eberhard auf sie verzichtete. Anlässlich des Erlöschens der Peilsteiner (siehe Karlstein) wurde der Besitz der Burg 1218 dem Erzbischof bestätigt, der auch die Hallburg damals erhielt. Kurz vor 1254 starb das Geschlecht der Herren von V. aus. In Enikels Fürstenbuch (14.Jhdt.) findet sich der Eintrag: das hous..ob Halle daz heizzet Vager. Bereits im Jahr 1275 erscheint V. nur noch als Flurname. Dem archäologischen Befund zufolge zerstörte Herzog Heinrich XIII. von Niederbayern auch die Burg V. im Zuge seiner kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Erzbistum Salzburg. Danach diente die Burgruine den Anwohnern jahrhundertelang als Steinbruch und verschwand völlig, bevor Johannes Lang den Burgstall im September 2000 wieder entdeckte. Eine daraufhin im März 2001 durchgeführte archäologische Untersuchung des Burgplatzes erbrachte den endgültigen Nachweis, dass es sich um die verschollene Burg Vager handelt, deren Lageplatz man zuvor entweder oberhalb des Kaitlwirts oder auf dem Haiderburgstein (direkt nordöstlich von St. Pankratz) vermutete.

Wikipedia: zum Eintrag

Koordinaten: 12.855799, 47.717402

Baugeschichte

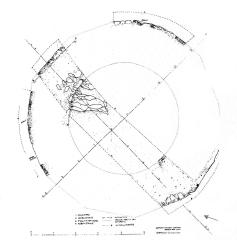

Die Baugeschiche der Burganlage ist weitgehend ungeklärt, viele Mauern wurden komplett gebrochen oder liegen als Fundamente unter dem Boden. Allein eine großflächige archäologische Grabung könnte hier Klarheit bringen.

Grob datierbar anhand seines schönen Mauerwerks aus kleinen Quadern und aufgrund typologischer Kriterien ist ein 2001 archäologisch freigelegter zwölfeckiger Turm, der aus der Mitte des 12. Jahrhunderts stammen dürfte und offenbar in großer Hast errichtet wurde.

Grob datierbar anhand seines schönen Mauerwerks aus kleinen Quadern und aufgrund typologischer Kriterien ist ein 2001 archäologisch freigelegter zwölfeckiger Turm, der aus der Mitte des 12. Jahrhunderts stammen dürfte und offenbar in großer Hast errichtet wurde.

Baubestand

Die Baugeschiche der Burganlage ist weitgehend ungeklärt, viele Mauern wurden komplett gebrochen oder liegen als Fundamente unter dem Boden. Allein eine großflächige archäologische Grabung könnte hier Klarheit bringen.

Grob datierbar anhand seines schönen Mauerwerks aus kleinen Quadern und aufgrund typologischer Kriterien ist ein 2001 archäologisch freigelegter zwölfeckiger Turm, der aus der Mitte des 12. Jahrhunderts stammen dürfte und offenbar in großer Hast errichtet wurde.

Grob datierbar anhand seines schönen Mauerwerks aus kleinen Quadern und aufgrund typologischer Kriterien ist ein 2001 archäologisch freigelegter zwölfeckiger Turm, der aus der Mitte des 12. Jahrhunderts stammen dürfte und offenbar in großer Hast errichtet wurde.